|

第1回ユーザー・コミュニティとオープン・メディア研究報告会(春のリサプロ祭り)レポート ユーザー・コミュニティと参加型プラットフォームが共創する「初音ミク」と「アイドル」たち |

第1回 ユーザー・コミュニティとオープン・メディア研究報告会(春のリサプロ祭り) > 研究会の詳細はこちら

テーマ:ユーザー・コミュニティと参加型プラットフォームが共創する「初音ミク」と「アイドル」たち

日 程:2017年3月18日(土)14:45-16:15

場 所:中央大学後楽園キャンパス

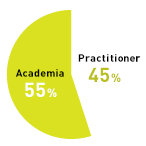

本研究会では、オープン・メディアを舞台に、消費者やユーザーが集まるコミュニティから創発される集合知がビジネスやマーケティングにどのように生かされるか、また影響するのかを実証研究する。

第1部 コンテンツ型ユーザー・コミュニティの創発と集合知のネットワーク

明星大学 経営学部 教授 片野 浩一

ユーザー・コミュニティの性格はコミュニケーションが目的か、それともコンテンツを中心とするかに分かれるが、研究会ではコンテンツ型のコミュニティを対象に、「初音ミク」を中心とするボーカロイド楽曲や動画が創作され、投稿される3つのオープン・メディア(ピアプロ、ニコニコ動画、YouTube)からテータを取得して分析した。創作投稿に特化したピアプロでは「初音ミク」をしのぐ二次創作で人気があったのが、パロディと模倣から生まれたバーチャルシンガー「重音テト(かさね・てと)」らであった。これらは現代のシミュラークル(オリジナルなき模倣)であり、若者文化に見られる民主化の胎動である。続くニコニコ動画でも二次創作の連鎖とネットワークを分析したが、活発な二次創作がネットワークを拡大して、カラオケ配信の成果と関係が見られた。YouTubeでは、レコードレーベルのコンテンツ(企業主導型)と、ボーカロイド楽曲のコンテンツ(ユーザー生成型)を比較し、チャンネル構造の特徴と視聴回数などの成果との因果関係を途中経過として報告した。

第2部 共創×熱狂×狂騒マーケティングの「現場」はいかに設計されているか

社会学者 濱野 智史

こうしたユーザー主導型のレボリューションは、リアルなアイドルグループ「AKB48」のビジネスでも発揮されている。社会学者、濱野智史氏は、ニコニコ動画のタグシステム(フラクソノミー)と疑似同期型のコメントシステムのユニークさを紹介し(著書『アーキテクチャーの生態系』ちくま新書)、自身の参与観察をもとに、「AKB48」のビジネスモデルを「劇場」「握手」「総選挙」の3つの要素から説明する。「劇場」はファンとメンバーが出会う場であり、「握手会」でリアルな体験とコミュニケーションがとれる。そして、CDの購入で「総選挙」の投票権を入手して、自分が推したいメンバーを応援する。このユーザー参加型のシステムが「AKB48」の人気を高めていく。

ユーザー生成型コンテンツである「初音ミク」。企業主導型コンテンツである「AKB48」。どちらもユーザー参加型プラットフォームの仕組みが人気を支えており、この二次元と三次元のアイドルシンガーをこれからもマーケティング研究の先端事例として注目していきたい。

謝辞:

当日は多数の会員の皆様にご参加いただき、大変ありがとうございました。2017年度も研究報告会や専門書出版を計画しておりますので、よろしくお願いいたします。

(文責:片野 浩一)