|

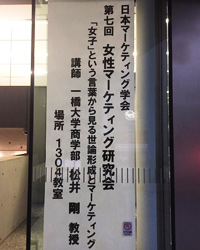

第7回女性マーケティング研究報告会レポート「「女子」ということばから見るマーケティングと世論形成」 |

第7回 女性マーケティング研究報告会 > 研究会の詳細はこちら

テーマ:「女子」ということばから見るマーケティングと世論形成

講 師:一橋大学大学院 商学研究科 教授 松井 剛 氏

日 程:2017年6月9日(金)18:30-20:00(受付開始18:10)

場 所:東洋学園大学本郷キャンパス 1号館 1304教室

【講師プロフィール】

2000年、一橋大学商学研究科博士後期課程修了、博士(商学)。同年、一橋大学商学研究科専任講師、2004年同助教授、2007年同准教授、2007年から2009年までプリンストン大学社会学部客員フェロー(2007年から2008年まで安倍フェロー)、2013年より現職。主著は 『ことばとマーケティング:「癒し」ブームの消費社会史』(碩学舎、2013年)。女性マーケティング研究会企画運営メンバー。

【報告内容】

松井先生は、“ことば”と世論形成について、企業と市場の動きからその形成メカニズムを研究されている第一人者です。本研究会では、注意深く観察しなければ、「自明視」されてしまう“流行りことば”、ここでは「女子」ということばの盛衰についての研究をご報告いただきました。

今や「女子」あるいは「女子力」ということばを聞かない日はないほど、「女子」は、マーケットを語る切り口として浸透しています。しかし、時間の経過と共に、その意味合いも変化しつつあります。「女子」と一口にいっても、多様な意味合いを持ち、連想されることばも様々です。

調査報告では、「女子」「大人女子」それぞれから連想されるイメージは異なり、婚姻状態や子持ち/ありなしから、職業イメージまで異なる連想がなされている事実を確認しました。また「女子会」の参加経験者に男性が含まれている現象や「女子力」を高めたいと考えている男性が多いことから、ことばの背後から「女子」=「女性」という生態的な特徴を必ずしも示している訳ではなく、「女子らしさ、女子っぽさ」を表現する場合に使用されることもあるという結果も共有されました。更に、1980年代からの2012年まで雑誌記事に見る「女子」ということばの、共起ネットワークからの「女子」にまつわる文脈とそこにこめられた意味合いの変化をとらえた時系列分析から、「女子」ということばが発生し、世論形成がなされるプロセスを詳らかに解説いただきました。

このような分析結果から、ことばが消費者に受容され「社会記号化」する8つのパターンと、ことばを通じた市場創造の構造を解説いただき、実践的な視点からも有益な示唆に富む、ご報告をいただきました。

【会場からの質疑】

松井先生の研究報告を受けて、会場からは、「“ことば”を流行させるための仕掛けと広報リスクとの兼ね合い」や、「ユニークな研究テーマに対しての研究背景について」など率直な議論が展開され、会場は大いに盛り上がりました。

今後も、女性マーケティング研究会では、会場の皆様からの積極的ご参加をお待ちしております。

文責:本庄 加代子(東洋学園大学)