|

第4回医療マーケティング研究 報告会レポート 「市場や顧客のニーズを実現する病院のあり方」 |

第4回 医療マーケティング研究報告会

テーマ:「市場や顧客のニーズを実現する病院のあり方」

内 容:

- 解題:病院経営における患者志向と価値創造

川上智子(関西大学商学部 教授) - 飯塚病院の事例紹介

- 病院も”顧客”志向へ :「飯塚病院パートナーシッププログラム」を中心に

萱嶋誠 氏(飯塚病院 広報室/リクルート室長) - 患者視点で価値を創造する改善活動の仕組み:バリューストリームマップ

寺岡理恵子 氏(飯塚病院 改善推進本部)

- 病院も”顧客”志向へ :「飯塚病院パートナーシッププログラム」を中心に

- 海外の事例紹介

3Pによる地域医療デザイン:患者視点のプロセスデザインと価値創造

工藤美和 氏(飯塚病院 改善推進本部 副本部長) - 飯塚病院の北棟見学(希望者対象)

日 程:2014年2月8日(土) 13:30-16:30

場 所:株式会社麻生 飯塚病院

【報告会レポート】

第4回医療マーケティング研究報告会は、「市場や顧客のニーズを実現する病院のあり方」をテーマに、患者志向や価値創造の観点から理解を深めることを目的として行いました。前回の昭和大学に引き続き、医療現場の病院での開催です。福岡県の飯塚病院様には大変お世話になり、ありがとうございました。運営委員の同病院改善推進本部 副本部長の工藤美和氏にも御礼申し上げます。以下、当日の内容について、簡単にご紹介します。

【川上による解題】

医療はサービス業であり、モノのマーケティングとは異なる特徴があります。無形性・非分離性・変動性・即時性といったサービスの特徴を前提に、医療分野のマーケティング戦略を構築する必要があります。

たとえば、マーケティング・リサーチについて、患者の受療行動としての情報源は、病院の相談窓口が入院・外来ともトップです。顧客のニーズや態度や行動、そしてそれらを取り巻く環境を理解することが最初の出発点です。

次に、セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング(STP)について、病院にはB2CとB2Bの両方の顧客が存在します。B2Cの相手は患者や地域住民で、医療者との間に情報の非対称性が存在し、顧客間の類似性は高く、取引は小規模で、最終顧客による知覚価値を高め、ブランド管理を行うことが必要です。

一方、B2Bの顧客は、医療者の教育機関や地域の関連医療機関等です。価値連鎖の取引は複雑で個別性が高く、顧客同士が競合している場合もあります。顧客規模にも格差があり、組織間の連携も必要です。これらの特徴を踏まえて、それぞれのSTPを考えます。さらに、マーケティング・ミックスは4Pではなく物的証拠(Physical evidence)、プロセス(Process)、人(People)を加えた7Pで考えていくことが必要です。

顧客志向と価値創造についても、医療分野を対象に概念的に整理していきます。医療の分野には患者中心の臨床技法という考え方がありますが、マーケティングの患者志向とはイコールではありません。ここでは、松尾(2009)に基づき、患者志向を「患者のニーズや価値観を尊重しながら、患者の身体的・精神的な快適性を高めるために、診療・ケア・情報を提供しようとする意思」と定義します。

松尾(2009)で提案されたドナベディアン、サーバクション、サーブクォルといった複数のモデルを統合した「医療におけるサービス・システム・モデル」が医療における患者志向の実現を考えるうえで大変参考になります。

次に、サービス品質について考えてみます。品質という言葉は日常用語でもあり、専門分野によって異なる意味で使用されるため、混乱を招きやすい用語です。たとえば、エンジニアリングの分野では、設計に対する適合度の意味があります。シックス・シグマという手法は、まさにその考え方に拠るものです。

ここではマーケティングの考え方に則り、顧客にとっての知覚価値を品質/コストととらえます。医療サービスにおいて、医療の質の向上とコスト削減を同時達成し、医療機関の投入資源とそれに対する患者の知覚価値のバランスを取ることが重要であると考えます。

患者の知覚価値を向上させる手法として、3つの手法を紹介します。

まずTQMは1997年に日科技連がTQCの名称を変更し、経営戦略へ拡張したものです。もともとはTQCなので、PDCAサイクルやQC7つ道具等を使います。TPMやISO9000との融合も図られています。

次にシックス・シグマは、モトローラが1980年代に始めたと知られていますが、もともとは日本の3σ法が起源です。不良率をいかに下げるかが焦点となります。

最後に、トヨタ生産方式(TPS)は、最も歴史が古く、1950年代から存在します。JIT・自働化を2本柱とし、バリューストリームマップ(価値の流れ図)等を用いて、顧客にとっての価値を高めつつ、徹底的にムダをそぎ落としていく手法です。

以上で解説した内容に関連する実践事例について、これより麻生病院の3名の方にご紹介頂きます。

川上の解題と会場風景

【萱嶋誠氏による第1報告の内容】

飯塚病院では、地域全体で医療を支えるという考えの下、顧客の声を取り入れる定常的な仕組みを整えてきました。具体的には、次の3つがあります。

まず1つ目は、CS・ES委員会です。入院患者が退院する際にアンケートを取り、同委員会の委員全員が閲覧できるファイルサーバ上にデータベース化しているため、自由回答も含め、集計結果をすぐに見ることができます。蓄積された情報は、各部署で現場改善などに役立てています。

2つ目は飯塚病院住民医療協議会です。これは、地域を代表する方と飯塚病院の幹部による意見交換の場です。老人クラブ、青年会議所、患者会などから参加して頂いています。オブザーバーとして、新聞社、行政の方も参加されています。

3つ目は地域医療サポーターです。病気予防と適正受診を自ら実践し、周囲にも広める地域医療サポーターを養成することを目的として行っています。

これらの3つの取り組みのメリットは、病院運営全般にわたり幅広く定期的に行っている点ですが、他方でターゲットを絞り込み、かつ機動的にリサーチを行うことができないという課題がありました。

そこで今回、新たに「飯塚病院パートナーシッププログラム」を企画しました。直接のきっかけとなったのは新棟の竣工です。外来の受診フローや表示が大幅に変わるため、そのテストを行う必要がありました。その際、地域医療サポーターは地域医療を支える仲間であり、飯塚病院のサポーターという位置づけにしていないため、お願いしづらいという事情がありました。結果、病院職員の家族がテストしましたが、この経験から、患者目線で声を集めるニーズが認識されるようになりました。

ちょうどその頃、アメリカのシリコンバレーにあるエルカミノ病院を見学する機会がありました。そこでもヒントを得て、病院のモニターをお願いする調査パネルを新たに組織化する企画が始まりました。

パートナーシッププログラムの目的は、飯塚病院の提供するサービスに顧客の視点を取り入れることです。ただし、この院外モニター制度の対象は個人ではなく、地域の団体や企業です。調査したいテーマが出てきた時に、その都度、パートナー団体がテーマに応じた対象層をサンプリングし、フォーカス・グループ・インタビューやアンケート調査などに協力するという仕組みです。

たとえば、「40~50代の男性を対象に新しい検診を始めたい」といった案件が出てきます。この場合、担当部署からフォーカス・グループ・インタビュー調査の開催依頼が広報室に届き、それを受けて広報室がパートナー団体に依頼します。調査項目として、新たな検診に関する関心度、受診しやすい時間帯等を尋ねることで、ポジショニングやプロモーションに役立てることができます。

パートナー団体の担当者には、飯塚病院のアドボケーター(大使)となって頂けるよう、定期的に広報誌やメールマガジンを発送する等、情報提供を行っていきます。顧客の声を吸い上げるチャネルは既に複数ありましたが、パートナーシッププログラムの発足により、特定のターゲットに機動的にリーチするチャネルを新たに確保できます。

以上のように、地域内競争、地域外への患者流出、地域連携への理解といった環境分析の結果、飯塚病院では、顧客志向をいっそう強化しています。

第1報告:萱嶋誠 氏

【寺岡理恵子氏による第2報告の内容】

患者にとっての価値とは何かを考えた場合、まずは質の高い医療サービスが受けられることでしょう。しかし、ただ質が高ければ良いわけでもなく、同じ質でもコストが安く、短時間で終われば、患者にとっての価値は高まります。よって飯塚病院では、患者視点での価値という考え方を改善活動に導入しています。その経緯をまずご説明します。

1992年にQC手法の導入を決定し、1994年に第1回のTQM発表大会を実施して以来、1998年にはクリニカルパスの導入を始め、2000年代のISO14001、ISO9000の認証取得に至るまで、飯塚病院では、内外の審査を通じてPDCAを回すことが定常化しています。

さらに2008年には、バージニアメイソン病院(VMMC)の院長であるカプラン氏による講演をきっかけに、アメリカ合衆国シアトル市にある同病院を飯塚病院の幹部が見学しました。この見学によって大きなヒントを得て、改善活動の新たなステップアップとして、2010年4月に改善推進本部が設置されました。

改善推進本部は、バージニアメイソン生産システム(VMPS)を参考に作られたものです。VMPSは日本のトヨタ生産方式(TPS)を医療分野に応用したもので、患者の経験を可視化し、患者の価値に目を向けた改善を行うことを特徴としていました。

改善推進本部の設置により、飯塚病院における改善の視点にも次の2点の変化がありました。まず1点目は、スタッフの業務効率優先から患者(顧客)の価値を実現する改善への変化です。2点目は、活動単位の「点の改善」から、前後のプロセスを含めた「線の改善」への変化です。

患者(顧客)の価値を重視した改善のツールとしては「バリューストリームマップ」が用いられています。バリューストリームマップ(Value Stream Map)は「価値の流れ図」と言われるものです。患者の経験をフロー図にまとめ、所要時間という視点でサイクルタイム、付加価値時間、非付加価値時間を書き込んでいきます。

たとえば、検査を受ける外来患者は、受付→検査→診察→次回検査説明→予約券受取→・・・という経験をします。このように書く作業を通じて、患者の視点に立ち、患者の経験を再現することができます。そして、それぞれの工程に要する時間を可視化し、患者にとっての付加価値のない時間(ムダ)を特定することで、患者にとって価値のある改善を意識することができるのです。

完治が困難な末期がん等の患者に対する緩和ケアの事例で説明してみましょう。この事例では、患者や家族が在宅医療を受けられるということを知らない、在宅退院を希望しても帰れないといったケースが生じないよう、患者が希望すればいつでも自宅に帰れるようにすることを理想の姿として、改善活動を行いました。

まず、入院から在宅退院までのバリューストリームマップを描くと、病棟入院→話を聞かれる→症状疼痛のコントロール→在宅の意思を示す→医師家族と面談→在宅の環境を聞かれる→退院日が決まる→退院指導を受ける→退院という流れになります。

次に、各工程の所要時間を書き込み、それを患者にとっての付加価値・非付加価値の時間に分類します。患者の価値を意識しながら、どこに問題があるのか、どこに改善の余地があるのかを考え、「時間」という単一の尺度で具体的な数値を入れていきます。価値という測定が難しいものをすべて時間に置き換える点がバリューストリームマップの特徴です。

この事例では、退院調整の所要時間を平均3時間10分から2時間以内にすることが目標となりました。目標の達成には、患者や患者の家族の時間を価値と考え、ムダな時間や重複していることを取り除く必要があります。具体的には、在宅の環境把握チェックシートを共有する、退院調整状況がわかるように可視化するといった工夫が行われました。

バリューストリームマップの良い点は、参加メンバーが患者のプロセス(流れ)を共有でき、かつ時間という共通の尺度で考えられる点にあります。また、チームとしての活動を通じて、他の部署がどのように関わるのかを理解することもできます。

今後の課題としては、付加価値の分類基準を明確にする必要性を感じています。たとえば、診察室で患者が医師と話す際、実質的には診察時間だけが付加価値時間です。電子カルテを開いたり、入力したり、印刷したりといった時間はすべて患者にとっては待ち時間であり、付加価値は生まれていません。しかし、作業としては必要です。これをどう考えるかです。

こうした点も含めて、今後も経験を積み重ね、検討していく必要があります。ツールは道具でしかなく、人が頭や手を使ってうまく利用していかなければなりません。そして改善したことを継続させるためには、支える仕組み(システム)が必要です。患者の価値という観点からムダを取り除き、質を上げ、コストを下げる業務改善に今後も取り組んでいきたいと思います。

第2報告:寺岡理恵子 氏

【工藤美和氏による第3報告の内容】

未だ存在しない、まったく新しいものをデザインしていく際に、患者視点をいかに取り入れていくかについて、海外の事例を中心に話をします。ポイントは、デザインのプロセスで、使用者や顧客の視点を取り入れて、設計段階から巻き込んでいくことです。

その具体的な手法として3Pと呼ばれるツールがあります。3Pとは「生産準備プロセス」のことで、生産(Production)、準備(Preparation)、プロセス(Process)の頭文字をとったものです。海外とくにアメリカでは比較的良く使われている手法で、新病棟のデザインや電子カルテシステム構築、新たな診療科の運営等、多数の事例が見られます。ただし、学術的な研究は見当たらず、誰がどうやって始めたものかは不明です。

3Pの標準的な進め方は決まっていて、いつも次の手順で行います。1~3はワークショップの形で行われます。

- 製品ビジョンの設定:品質、ビジネスとしての要求を明らかにする(企画立案)

- ビジョンに沿った新たな顧客経験デザイン(製品開発、テスト)

- 理想の顧客経験を実現するためのプロセス/環境のデザイン(生産準備計画)

- デザインから生産へ(生産準備実行、プロジェクト)

顧客の声を取り入れる場面では、際限なく要求が増えるリスクがあります。それに対して3Pでは、最初に前提条件を明確化し、評価チェックリストという形で条件を共有したうえで、リーダーがそれらの条件からの逸脱をチェックする形で進めていきます。

カリフォルニアの一次医療センターの事例では、3つのクリニックを統合するプロジェクトに3Pが適用されました。ここでは患者の治療だけでなく、予防医療やコミュニティの健康拠点としての機能を持たせるというニーズに応えることが求められました。

3Pのワークショップでは、関係者と将来の利用者が直接、顔を合わせて話をします。たとえば、所得や地域性を考え、紙媒体や電話の方がコミュニケーション・ツールとしては便利ではないかと関係者は考えていました。しかし利用者に会って話を聞くと、ショートメッセージを望んでいることがわかったケースがありました。

このように、関係者が思い込みでデザインを進めてしまうと、利用者の希望と違ってしまう可能性があります。そうならないように、3Pではデザインのプロセスに利用者を巻き込みます。メンバーは多職種で、医療スタッフ、医事課、市の職員も参加していました。彼らが自分の職場に戻れば、それぞれの職場に情報を伝えてくれます。他の職種との共同作業を通じて、お互いの業務内容を理解し、仕事の目的を共有することも可能となっています。

2014年1月に、3P開始後14か月たった当該病院を見学してきました。1階にはカンファレンススペースがあり、そこで健康増進のための講座や地域サポーターの養成講座などが行えるようになっていました。英語が話せない患者のための翻訳機能つきのテレビ電話も導入されていました。

さらに、医師だけ・看護師だけのステーションではなく、医師と看護師が隣に座ってすぐに話ができる空間が作られていました。ヒアリングをしたところ、自らがプロセスに関わった新しいクリニックに対し、強い愛着を持っていることが伝わってきました。

3Pは、海外の医療現場で既に広く使われているだけでなく、私自身も医療の現場で長年研究し、多数の成功経験を持つ実効性の高い手法です。日本の医療現場でも、近い将来、3Pが顧客や作業者の声を形にする場として活用されるようになることを期待しています。

第3報告:工藤美和 氏

【報告会を終えて】

今回の研究会では、飯塚病院や海外の病院における実践事例を通じて、パートナーシッププログラム、バリューストリームマップ、3Pといった、先進的かつ魅力的なコンセプトが提示されました。

多忙な年度末、加えて雪によるダイヤの乱れもありましたが、関東・関西からも会員が駆けつけ、実のある議論が行えました。研究会の最後には、新棟の見学ツアーも行われ、全ベッド窓付きの病室、診療科を固定しない外来の診察室等、飯塚病院のハードウェアの革新性にも触れることができました。

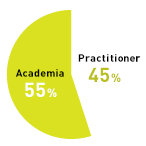

飯塚病院との共催で、病院関係者も40名近く参加され、アットホームな雰囲気の中で、活発な質疑が行われました。研究者のみならず、医療現場の方々にとっても、自らの実践を客観視し、見直す機会となったとすれば、こうして、学会を現場に持ち込んで開催する意義もあったと言えるでしょう。日本マーケティング学会の目指すアカデミズムとプラクティスの融合という壮大な目標に少しでも近づけていれば幸いです。

この1年間、計4回の研究会を通じて、医療の問題をマーケティングの観点から理論的・実践的に検討してきました。マーケティング理論の体系を、医療や病院の実践事例を基に修正し、かつ医療現場にも何らかの示唆を与えるという目標は、若干、欲張りな目論見です。幸いにも、運営委員のコーディネート力に支えられ、毎回、充実した議論が行えたことを感謝しています。どうもありがとうございました。

(文責:医療マーケティング研究会プロジェクト リーダー 川上 智子)