|

第206回マーケティングサロンレポート「『応援購入』マーケティングの実践『売れる』の最新法則」 |

第206回マーケティングサロン:三都市カンファレンス:東京会場

テーマ:「応援購入」マーケティングの実践 「売れる」の最新法則

日 程:2025年3月8日(土)16:20-17:30

場 所:法政大学 市ヶ谷キャンパス 大内山校舎 Y406教室およびZoom使用によるオンライン開催

ゲスト:株式会社マクアケ共同創業者・顧問 坊垣 佳奈 氏

サロン委員:村中 敏彦、関澤 充、芹澤 和樹、小坂 忠史

【ゲストプロフィール】

坊垣 佳奈 氏

坊垣 佳奈 氏

2006年に新卒で株式会社サイバーエージェントに入社し、同社の複数の関連会社で取締役を歴任。2013年にサイバーエージェント・クラウドファンディング(現・マクアケ)を設立し、共同創業者として取締役に就任。2019年12月に上場(東証グロース市場)、2024年12月から顧問。主にキュレーター部門、広報、流通販路連携関連の責任者として応援購入サービス「Makuake」の事業拡大に従事。全国各地での講演や金融機関・自治体との連携などを通した地方創生にも尽力。2020年にXTalent株式会社の外部アドバイザーに就任、2024年にサツドラホールディングス株式会社社外取締役に就任。著書に『Makuake式 「売れる」の新法則』(2021年4月、日本経済新聞出版)。

【サロンレポート】

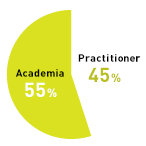

三都市カンファレンス(第一回)の東京会場のプログラムの一つとして開催された今回のサロンでは、応援購入サービス「Makuake」を会社設立期から牽引してきた坊垣佳奈氏にご講演いただきました。以下に、同社の取り組みに関するご講演内容、および質疑応答のポイントを紹介します。

三都市カンファレンス(第一回)の東京会場のプログラムの一つとして開催された今回のサロンでは、応援購入サービス「Makuake」を会社設立期から牽引してきた坊垣佳奈氏にご講演いただきました。以下に、同社の取り組みに関するご講演内容、および質疑応答のポイントを紹介します。

1.クラウドファンディングの国内主要プレーヤーの概観

国内でクラウドファンディングのサービスが立ち上がった契機は、2011年3月の東日本大震災。同年にREADYFORとCAMPFIREが開始し、2強とされている中、サイバーエージェントは2013年に子会社(現在の社名はマクアケ)を設立し、サービス名を「Makuake」とした。

この領域で現在3強とされる3社にはそれぞれ特徴がある。READYFORは寄付としてお金を集めることに力点があり、クライアントはNPOが多く、寄付サイトと並び称されることも多い。CAMPFIREは個人のエンパワーメント、チャレンジを支援することに注力する。Makuakeは、日本のものづくりを新製品開発面で支えることに力点を置き、クライアントは企業、特に中小企業や地方企業も多い。

2.会社のビジョン

創業期、従業員が50人程度の時に作り上げたビジョンを、事業運営、サービス提供に際して、非常に重視している。近年、パーパスづくりが流行しているが、同じ業界で社名を伏せると「このビジョンがどの会社のものか分からない」場合も多いと思う。長くて覚えにくいと言われることもあるが、他社とは違うオリジナルなものと自負している。そのビジョンとは「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」である。

創業期、従業員が50人程度の時に作り上げたビジョンを、事業運営、サービス提供に際して、非常に重視している。近年、パーパスづくりが流行しているが、同じ業界で社名を伏せると「このビジョンがどの会社のものか分からない」場合も多いと思う。長くて覚えにくいと言われることもあるが、他社とは違うオリジナルなものと自負している。そのビジョンとは「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」である。

ビジョンを社内に浸透させるためには組織づくりが重要と考え、人事部門とは別にカルチャー部門を設置し、情報共有や社内コミュニケーション施策には非常に力を入れている。

3.「応援購入」というコンセプト

2019年に会社を上場させる時には、「クラウドファンディング・サービス」と呼ぶのを止め、「応援購入」というコンセプトを打ち出した。Makuakeは寄付や資金調達を念頭に置いたサービスではなく、日本のものづくりを応援するために試作品や新商品を購入するサイト、サービスだ、ということを言語化した。

意味合いが異なる、似た言葉として「応援消費」がある。これは東日本大震災の被災地を応援するために、寄付だけでなく、消費活動を通じて生産者や提供者を勇気づけることができるという文脈で、震災後にメディアなどでも盛んに取り上げられた。

4.「応援購入」の価値

応援購入するサポーターは、ユニークな商品を購入でき、作り手や担い手の顔やストーリーを知ることができる。Makuakeでプロジェクトを実行する提供側は、商品や活動に対する想いや背景を伝えながらテストマーケティングやPR・顧客獲得ができる。在庫を抱えずに、注文が入ったら生産することも可能だ。地方の活性化という観点では、酒蔵が国内に1000程度あるうち、400程度がMakuakeを利用している。富士山の麓にある織物事業者は、富士山とともに生きている「ここでしか出せない色、技」を表現している。

こうした応援購入が求められる背景には、作り手のストーリーに共感して応援の気持ちをもって購入する「イミ(意味)消費」((モノ消費、コト消費、の次の段階)が重視され、そのイミ消費がよりパーソナルなものに発展していることが挙げられる。「推し活」は近年一般化しているが、「推しの作り手に会えるイベント」を2024年9月に東京で3日間実施し、応援をリアルに体験する機会を設けた。MakuakeのアクセスのUU(ユニークブラウザ)は2024年12月時点で850万人以上に達する。

著書の『Makuake式 「売れる」の新法則』(2021年4月、日本経済新聞出版)には、8つの法則を、事例とともに紹介した。今、9つ目の法則として、「2025年はAI元年、technologyの波に楽しく乗ろう」を付け加えたい。

5.プロジェクトの実例

特徴あるプロジェクトを2つ紹介する。

1つ目は、神山まるごと高専プロジェクト。徳島県神山町で2023年4月の開校を目指す、学生の「モノをつくる力」と「社会」と関わる力を養成する、私立高専の設立を応援した。高専は5年の修業期間の中で先輩が後輩に教える文化があるが、新設の高専には先輩がいない。そこで、3万円を払って新設高専の先輩を体験できるサービスを開発した。募集枠はすぐに埋まり、先輩たる社会人は折に触れてさまざまな活動を通じて、後輩の高専生を導いている。

2つ目は、大企業の新製品のテストマーケティング事例で、キヤノンマーケティングジャパン社のPowerShot PICK。新製品は、自動で人の顔を見つけて「今がシャッターチャンス」を自動で判断し撮影することで、家族と過ごすかけがえのない時間を大切な思い出として記録する機能をもつ。そのカメラを「思い出フォトグラファー」と命名し、正式発売前に期待感を高めた。

【質疑応答】

Q1.事業者はMakuakeをプロダクトのローンチ後にも使えるのか。ふるさと納税の返礼品としても使えるのか。

A1.Makuakeは主に新商品をローンチする際のテストマーケティングの場として使われているが、既存商品についても、例えばサイズ違い、色違い、セット売りといった提供方式の変更など、バリエーションを持たせる販売を行える場としても利用できる。Makuake実施後にその該当商品がふるさと納税の返礼品になっているケースもあるが、何らかの新規性、オリジナル性、デザイン性、こだわりのストーリーがあるに越したことはない。

Q2.Makuakeのビジョンに強く共感する一方、自分が商品を購入する際に応援購入しているものがどれだけあるかを振り返ってみると、ほとんどないように思う。応援購入はどのレベルまで広がると考えているのか。

A2.応援消費か、そうでないかと、二者択一で考えるのではなく、購入する理由がたくさんあるうちの一つに応援の気持ちが入る商品が増えていくだろうし、そうした方向に進めたいと考えている。

Q3.テレビ東京のドキュメンタリー番組「ガイアの夜明け」がMakuakeを取り上げた際に、新商品を発掘するキュレーターのヒアリング能力や構成力が素晴らしいと感じ、その役割が大きいと感じた。キュレーターをどう育成しているのか。

A3.キュレーターの育成には苦労している。プロジェクトを経験することによって育つ面があり、上流の工程から理解することが必要だからだ。薬機法(医薬品の製造や販売などの事業に関する規制)など、特定の商材に固有の法規制など、知っておかなければならない知識もある。そこで、キュレーター個人に能力を発揮してもらうのはもちろんだが、それだけでなく、スキルを備えた者がチームで対応することを重視している。

【サロンを終えて】

集合写真撮影後は、坊垣氏に挨拶を求める聴講者の長蛇の列が発生し、会場の撤収、直後の東京地域懇親会の開始の遅れにつながったほどでした。

懇親会で筆者が会話した大企業のデザイナーの方は、「組織づくりにカルチャー部門を設けて対応している」というところに強い関心をもって、マクアケ社に情報交換をお願いしたとのこと。サロン委員はテーマとして掲げた「応援購入の最新法則」に注目していましたが、聴講者の注目ポイントはそれに限定されるものではないのだと、改めて感じました。

坊垣氏は、配偶者が同日に仕事があり、1歳半のお子さんがいるため、シッターを依頼して、このサロンに駆けつけてくれました。当学会では、シッター費用を講演者に支払う制度がなかったため、今回、その費用の一部の支払いを試行するということで、学会側、講演者側の両者を調整した次第です。今回担当したサロン委員には女性がいなかったこともあり、女性の目線を採り入れた企画・運営の必要性を感じました。

ご多忙の折、講演と懇親会参加を賜りました坊垣様、サロンにご参加いただいた皆様、各種の調整をしていただいた幹部の方々、初の3都市カンファレンスの一環としてサロンを運営していただいた事務局の皆さまに、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

(文責:村中 敏彦)