|

第1回マーケティング/PR テクノロジー研究報告会レポート「話題のnoteを知り、マーケティング/PRに活かす」 |

第1回マーケティング/PR テクノロジー研究報告会 > 研究会の詳細はこちら

テーマ:話題のnoteを知り、マーケティング/PRに活かす

報告者:徳力 基彦 氏(ピースオブケイク)

加藤 恭子(ビーコミ)

日 程 :2019年10月8日(火)19:00-20:30

場 所 :株式会社インプレス セミナールーム

【報告会レポート】

報告 noteとは何か、その仕組みと可能性

徳力 基彦 氏(ピースオブケイク)

2019年9月の月間アクティブユーザー数が2,000万人を超えたと発表があったnoteはクリエイターが文章やマンガ、写真、音声を投稿することができ、ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームであり、ミッションは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」と定義し、クリエイターが創作を続けられるように、さまざまな取り組みを実施している。

2019年9月の月間アクティブユーザー数が2,000万人を超えたと発表があったnoteはクリエイターが文章やマンガ、写真、音声を投稿することができ、ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームであり、ミッションは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」と定義し、クリエイターが創作を続けられるように、さまざまな取り組みを実施している。

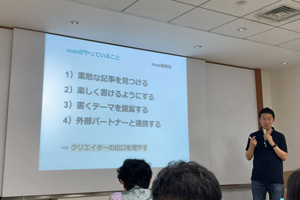

noteでは大きく分けて以下の4つを行っている。

1)素敵な記事を見つける

良い記事を見つけるため、note編集部が社内で編成されており、日々投稿されている記事の中から人力で探している。

2)楽しく書けるようにする

書くことに集中してもらいたいという思いから直感的なインターフェースの投稿画面で、ランキングや広告がないほか、お祝いメッセージ、バッジなどで書き手の体験だけでなく読者の反応をポジティブにしていき、「書くことってたのしい」と思ってもらえるような取り組みを行っている。

3)書くテーマを提案する

何書いたらいいだろうと詰まってしまう人の創作を促すためにお題企画やコンテストを実施している。

4)外部パートナーと連携する

出版社や新聞社、作家エージェント、インターネットテレビのプログラムとパートナーを結び、noteクリエイターの作品の書籍化や、新聞掲載、作家活動のマネジメント、番組へ出演などをサポートするプログラムを展開しており、これらの取り組みから、noteがきっかけで書籍化やドラマ化された事例が多数発生している。

また、記事の中に商品情報をカードとして埋め込み可能にすることで販促につなげたり、FindjobをはじめとしたGoogle for jobsというフォーマットに対応したサイトやWantedlyの埋め込みができるようにすることで、採用活動にもスムーズにつなげられる仕掛けも構築している。

法人がnoteを活用する事例も多数あり、note proという有料の法人向けプランがある。その活用例は法人アカウントでの運営のほか、共同運営マガジン、各種メディアが書くようするなど多岐に渡っている。

徳力氏曰く、noteはTwitterとの相性も良く、短文はTwitter、長文はnoteという形で棲み分けができているということで、今後も書き手にとって優しいことを愚直に実施しているnoteのますますの成長が期待できる報告だった。

報告 PRテクノロジーカオスマップ(昨年までの成果の総括と今後の展望)

加藤 恭子(ビーコミ)

当研究会(マーケティング/PR テクノロジー研究会)は2017年に発足し、今年メンバーを更新し再スタートを切った。

当研究会(マーケティング/PR テクノロジー研究会)は2017年に発足し、今年メンバーを更新し再スタートを切った。

前回発表したカオスマップは、PR活動で利用するテクノロジー (クラウドサービスが中心)を日本国内から利用可能なものをピックアップ(一部は日本語未対応)したが、大きく分けて以下のような4つの区分けがあったということだった。

Traditional:伝統的な「広報活動」をサポートするテクノロジー

Social:近年広報担当者に求められる「ソーシャルメディア対応」をサポートするテクノロジー

Research:競合調査や調査リリース作成をサポートするテクノロジー

Other:上記に分類されない新しいタイプのテクノロジー

具体例として、NewswireサービスのPR Timesを活用して凝ったクリエイティブによりつっぱり棒のリリースが拡散され、これがきっかけで複数のテレビ番組でも紹介されたホームセンターの事例も紹介された。

また、最近では自社のPRストーリーを掲載する有料サイト、PR会社を探す為のマッチングサイト、記者が利用するSNS型サービスなど、今までのカテゴリーに当てはまらないものが登場しているが、分類の難しさ、ツール情報収集の難しさ、労働集約型、個人のノウハウに依存しがちな産業であるといった点がカオスマップ作成の難しさであるということだった。

今後、本研究会では様々なテクノロジーを提供している企業に話を聞き、分類方法についても検討して行く予定である。

質疑応答

この時間では参加者から徳力氏に対して様々な質問が出ました。

一例として、大企業ではない組織でのオウンドメディア運営としてのnote活用法についての質問が出ましたが、徳力氏の回答はオウンドメディアは多くの人をただ集める場ではなく、記事を通じてブランドを好きになってもらうコミュニケーションの場として活用するのが好ましく、そこでは企業Webサイトのような堅い文章ではウケず、誰が書いているのか顔が見える必要があり、noteはサイトのデザインをする必要がなく、書くことだけに集中する事ができるという利点があるということでした。

また、運用の心得として手っ取り早くホームランを狙うのはうまくいかず、コミュニケーションの場数を踏むことが必要ということも回答されていました。

【報告会を終えて】

第1回の研究報告会ということで、どのような方が集まるかと思っていましたが、様々な企業や業種の方に参加していただきました。

また、質疑応答も時間がオーバーしてしまうほど盛況で、みなさんのnoteに対する関心の高さを改めて感じることができました。

(文責:藤原 健太郎)