|

第25回プレイス・ブランディング研究報告会レポート「ふるさと納税とプレイス・ブランディングの可能性」 |

第25回プレイス・ブランディング研究報告会(オンライン) > 研究会の詳細はこちら

テーマ:関係人口のフロンティア

講 演:ふるさと納税とプレイス・ブランディングの可能性

講演者:片桐 新之介 氏(株式会社ふるらぶ 代表取締役)

ファシリテーター:長尾 雅信 氏(新潟大学 人文社会科学系 准教授)

日 程:2024年5月24日(金)18:30-20:00

場 所:Zoomによるオンライン開催

【報告会レポート】

第25回プレイス・ブランディング研究報告会では、株式会社ふるらぶ代表取締役の片桐新之介氏から、「ふるさと納税」のプロモーションのなかで展開される「ファンづくり」を意識した取り組みについて報告がなされました。

同氏が代表取締役を務める株式会社ふるらぶは、自治体直営ふるさと納税サイト「ふるさとBasic」の製作サービスを展開しています。「ふるさとBasic」は、「楽天ふるさと納税」や「さとふる」といったふるさと納税ポータルサイトを中心に展開されている「ふるさと納税」の仕組みでは実現できない、地域の「本当のファン」を増やすための仕組みを自治体に提供するサービスです。

「ふるさと納税」は、自治体を選択して特産品やプロジェクトに寄付を行うと、寄付額の30%相当の返礼品を受け取ることができ、住民税の軽減措置を受けられるという仕組みを持つ制度です。この仕組み上の問題点として、返礼品を得ることや節税を目的とする利用が多くを占め、本来の目的である自治体を支援したいという意思を持つ寄付者は「ふるさと納税」全体の20%を下回る調査があることが報告されました。現在、「ふるさと納税」をしたいと考える多くの人は、こうしたポータルサイトを利用しています。このポータルサイトから寄付者情報が自治体に提供される一方で、自治体側が情報発信するうえで必要になる寄付者のメールアドレスは提供されないサービスもあるという仕組みになっています。ポータルサイトの運営事業者の一部は、自治体から寄付額の10%以上の手数料を得たうえ、自治体に「広告出稿」の提案をして自社の経済圏に取り込む仕組みも確立しています。自治体側の収入を減少させるだけでなく、寄付者側に能動的なプロモーションができない現在のポータルサイトの仕組みは、自治体の「本当のファン」を作りづらい状況を生んでおり、関係人口の拡大につながらないとの問題提起がされました。

「ふるさと納税」は、自治体を選択して特産品やプロジェクトに寄付を行うと、寄付額の30%相当の返礼品を受け取ることができ、住民税の軽減措置を受けられるという仕組みを持つ制度です。この仕組み上の問題点として、返礼品を得ることや節税を目的とする利用が多くを占め、本来の目的である自治体を支援したいという意思を持つ寄付者は「ふるさと納税」全体の20%を下回る調査があることが報告されました。現在、「ふるさと納税」をしたいと考える多くの人は、こうしたポータルサイトを利用しています。このポータルサイトから寄付者情報が自治体に提供される一方で、自治体側が情報発信するうえで必要になる寄付者のメールアドレスは提供されないサービスもあるという仕組みになっています。ポータルサイトの運営事業者の一部は、自治体から寄付額の10%以上の手数料を得たうえ、自治体に「広告出稿」の提案をして自社の経済圏に取り込む仕組みも確立しています。自治体側の収入を減少させるだけでなく、寄付者側に能動的なプロモーションができない現在のポータルサイトの仕組みは、自治体の「本当のファン」を作りづらい状況を生んでおり、関係人口の拡大につながらないとの問題提起がされました。

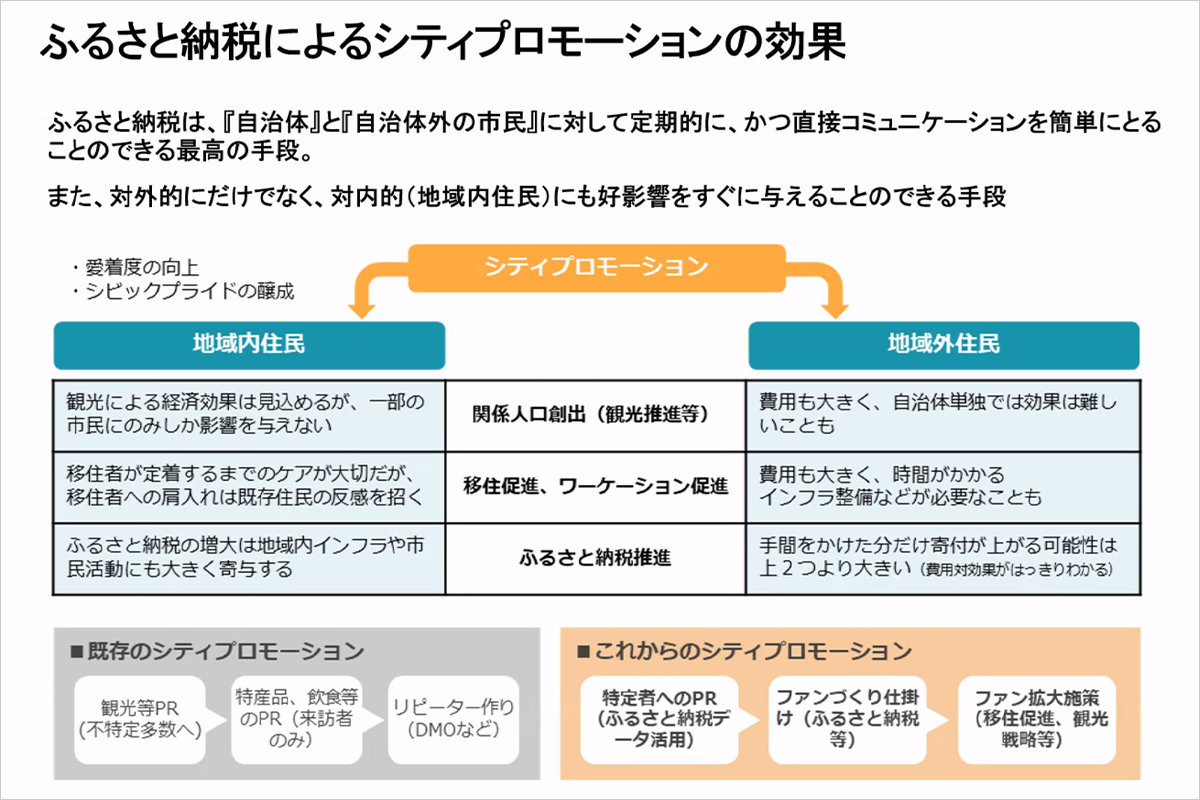

このような問題点に対して片桐氏は、「適切なプロモーション」が行われることによって「ふるさと納税」の寄付額が増加し、自治体の知名度上昇や産業振興、Uターン・移住者の増加、暮らしやすいまちづくりへと繋げる必要性を提唱しました。そして、片桐氏が取り組む事例として新潟県湯沢町が紹介されました。湯沢町は、東京からの新幹線でのアクセスが良い、大型のスキーリゾートで有名な町です。しかし、観光入込客は、1992年(平成4年)の1,045万人から2023年(令和5年)の345万人へと大きく減少しています。近時は台湾を中心とした外国人観光客の取り込みに注力していますが、冬季のオーバーツーリズム、客単価の上がらない外国人観光客を受け入れない飲食店、農業従事者の高齢化によるスキー場などへの季節労働者不足などの課題を抱えています。片桐氏は、「ふるさとBasic」の運営を通して湯沢町のふるさと納税に協力していく中で、「スキーの場」というデスティネーションブランドからテーマ性を軸にしたセマティックブランドへの転換が必要であると考え、それを実現するために、マーケティングIT企業の開発した顧客管理の仕組みを利用したファンの可視化に取り組んでいるそうです。「ふるさと納税」を活用したこれからのシティプロモーションとして、「ふるさと納税」利用者と自治体との関係人口の増加を継続的な人口の社会増が実現する「創造人口」へと昇華させたいとのことでした。

報告後はフロアディスカッションに移り、関係人口を増やすための「ふるさと納税」の仕組みやシティプロモーションはどうあるべきかについて、参加者それぞれの立場から議論が交わされました。