|

第13回フードビジネス・イノベーション研究報告会レポート「季節学と食と農との古くて新しい関係」 |

第13回フードビジネス・イノベーション研究報告会(春の三都市リサプロ祭り:大阪会場)

> 研究会の詳細はこちら

テーマ:季節学と食と農との古くて新しい関係

日 程:2024年3月9日(土)13:00-14:20

場 所:武庫川女子大学 中央キャンパスおよびZoomによるオンライン開催

【報告会レポート】

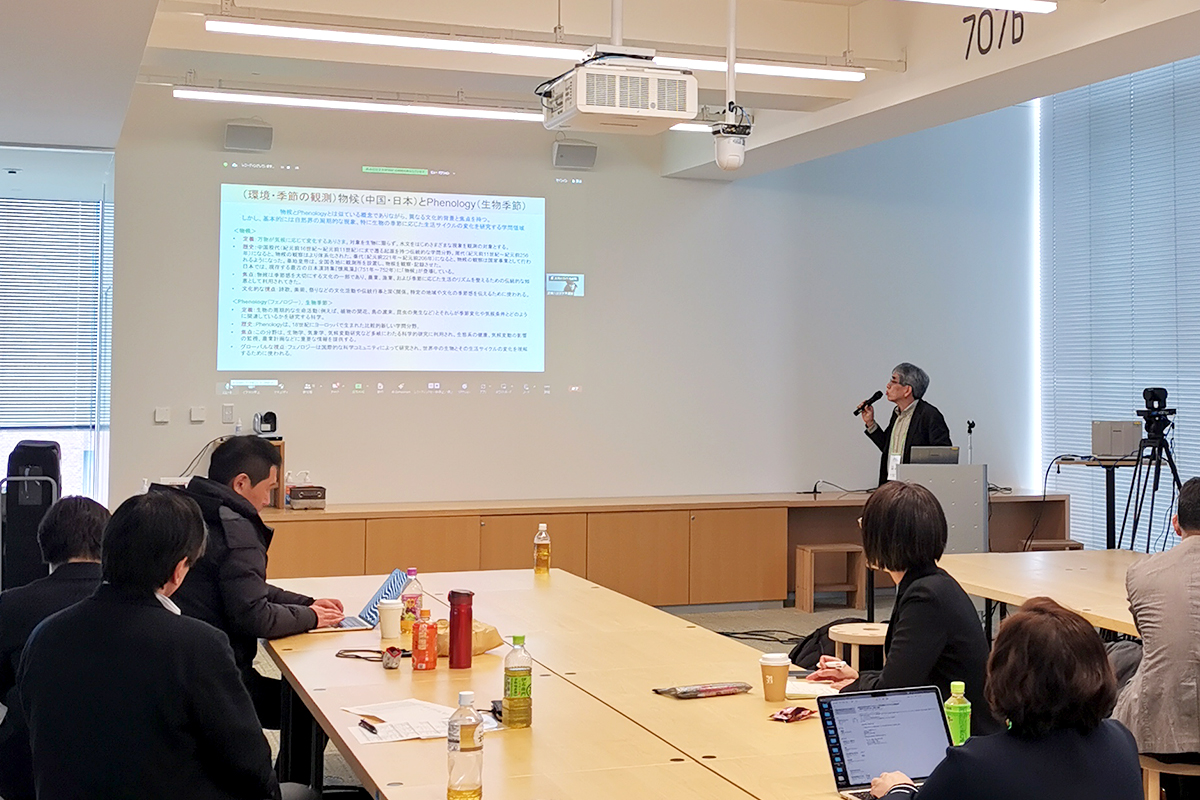

第13回研究報告会は、2024年3月9日に開催された「春の三都市リサプロ祭り」の大阪メイン会場(武庫川女子大学)にて、「季節学と食と農との古くて新しい関係」というテーマで、これからの食と農の在り方について議論しました。

研究報告会では、まず三重大学名誉教授で信州大学社会基盤研究所特任教授の亀岡孝治氏から「二十四節気七十二候と食、そして生物季節」というタイトルで講演いただきました。二十四節気七十二候とは、四季と同様、1年を気候変化に基づき区分したもので、24に分けたものが二十四節気、72に分けたものが七十二候となります。「立春」「夏至」「秋分」「大寒」などは二十四節季を表す言葉で、現在でもその一部は日常語として残っています。今日、SDGsにおいて自然に負荷をかけないオーガニック農業が注目されていますが、それを行うには自然の摂理(気候変化)を理解し活用する必要があり、二十四節気七十二候が改めて注目されているのもそのためだと指摘しました。

次に、本研究会の企画運営メンバーである尾藤環氏(辻調理師専門学校企画部部長)をファシリテータに迎え、亀岡氏とのクロストークを行いました。尾藤氏は、季節学が農業(食の生産)だけでなく、「旬の味」など食の消費においても重要となること。さらに食にとどまらず、これからのライフスタイルを考える上でも重要となることを指摘しました。また、亀岡氏は、オーガニック農業において重視すべきことは、環境の前に農産物そのものであり、農産物の「健康」という視点から近代農業を再考する必要があると主張しました。その後、参加者を交えて意見交換を行い、季節学の今日的な意義と活用方法に関して活発な議論がなされました。

【研究報告会を終えて】

今回は、春の三都市リサプロ祭り(三地域での同時開催&ライブ配信)というリサプロ祭りの新たな試みの中での開催となり、他地域の方にもライブ配信で参加いただき非常に有意義な議論が出来ました。ありがとうございました。また、会場となった武庫川女子大学の教室は、従来と異なるオープンなもので、研究会の在り方を考える上で大きな刺激となりました。会場を提供いただいた武庫川女子大学の皆様に心から感謝申し上げます。

なお、フードビジネス・イノベーション研究会では、一緒に研究会を盛り上げてくれる仲間(企画運営メンバー&報告希望者)を募集しております。気軽に小林( )までご連絡ください。お待ちしております。

)までご連絡ください。お待ちしております。